「塩ビ管・継手の基礎知識」 下水道用のゴム輪受口はなぜ2種類あるの?

「下水道用のゴム輪受口」には、2つの種類があることをご存知でしょうか?

SRAとSRB、これら2つの違いを正確に理解しておくことは、設計ミスを防ぎ、より安全で効率的な施工を実現する上で非常に重要です。

この記事では、下水道用のゴム輪受口の種類やそれぞれの違い、選定のポイントについてわかりやすく解説します。

目次

SRAとSRBの違い

日本下水道協会規格(JSWAS K-1)下水道用硬質塩化ビニル管にはゴム輪受口片受直管が2種類あります。

自然流下方式の下水道に使用する、本管形をSRA、取付管形をSRBと定義しております。

本管はマンホールとマンホールを接続します。 基本的に直線の配管であり、勾配の変化もありません。

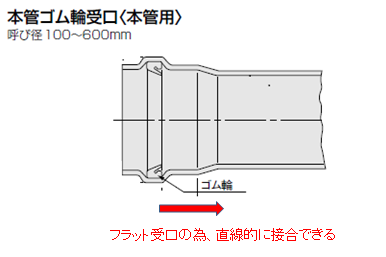

本管形であるSRAは受口が直線で、真っ直ぐに配管できる構造となっております。

取付管は本管と公共ますを接続します。

基本的に、本管より公共ますのほうが埋設深さは浅いため、途中で曲管を使用し、勾配を変化させる場合も多く見受けられます。

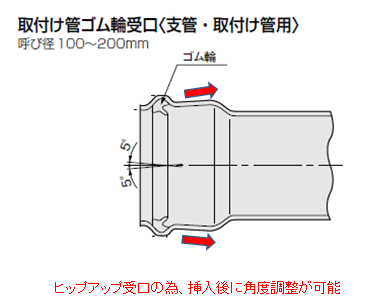

取付管形であるクボタケミックスのSRBは受口がヒップアップ構造になっており、円周方向に最大5度の振り幅をもっています。

管接合時は標線まで真っ直ぐ挿入する必要が有りますが、挿入後に振れ幅の角度内で角度調整が可能です。

|

|

使用箇所を間違えたらどうなるの?

取付管にSRAを使用するのは、施工性は劣りますがその他の問題はございません。

逆に本管にSRBを使用することはできません。地盤変動等が起きた場合、受口の可とう性により、屈曲配管になる可能性があります。

下水道協会の略号には意味があります

下水道協会の略号には規則性が有ります。

例えばAは本管用、Bは取付管用です。

Rはゴム輪でTは接着です。

Vがビニル管用、Hがヒューム管です。

Sは複数の意味を持っています。下水(sewage)の意味、サドルの略、砂付の略として使用されているようです。

Fは自在の略号として使用されています。

Mはマンホール、枡の略号として使用されています。

SRA・・下水用・ゴム輪・本管

SVR・・サドル・ビニル管用・ゴム輪

SHRF・・サドル・ヒューム管用・ゴム輪・自在

ST・・下水用・接着

HS・・ヒューム管用・サドル

MR・・マンホール・ゴム輪

MSB・・マス・砂付・取付管

略号を見て製品がイメージできるようになれば、打合せも楽になり、間違いも少なくなります。覚えていただくと便利ですよ。

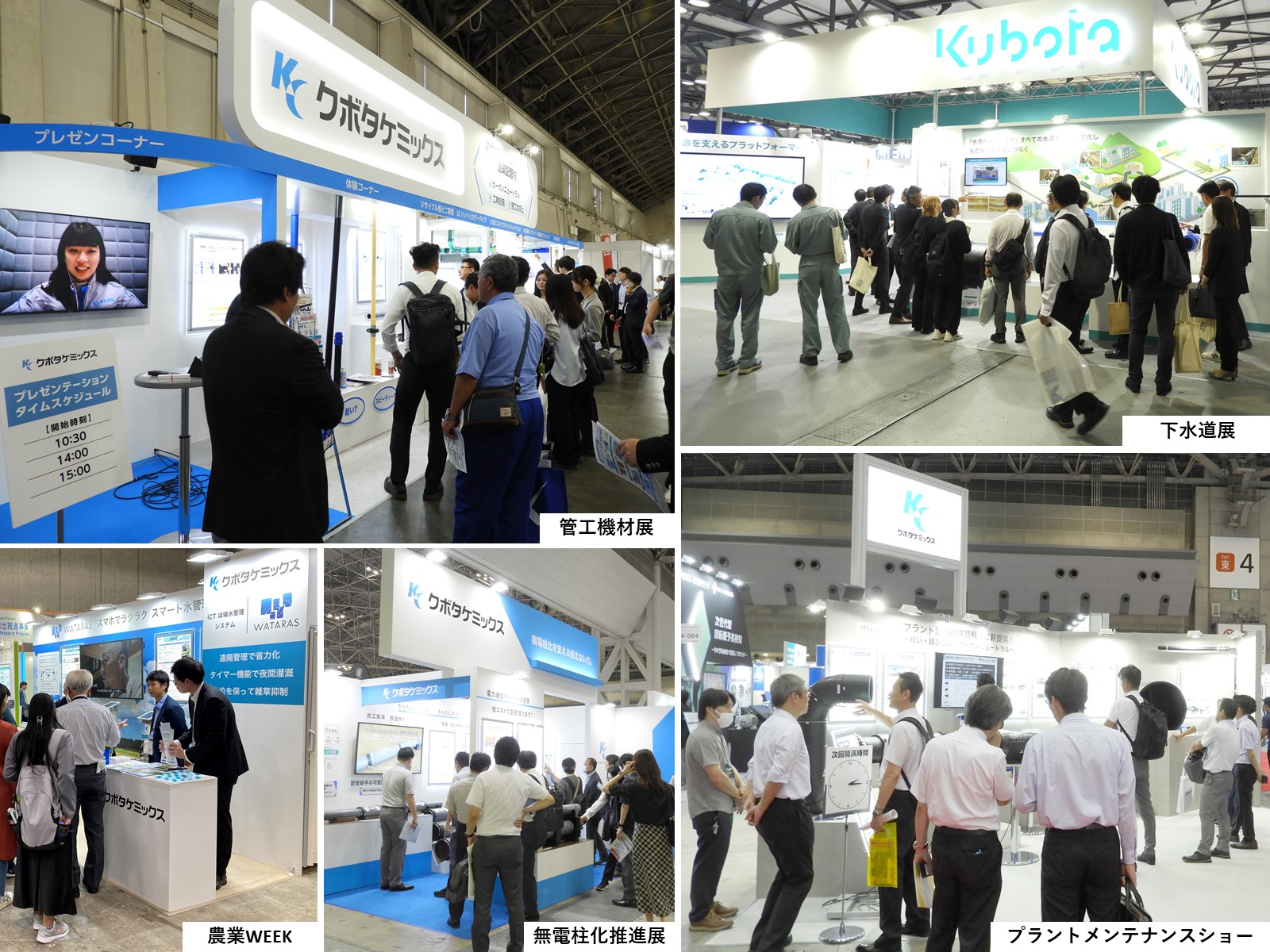

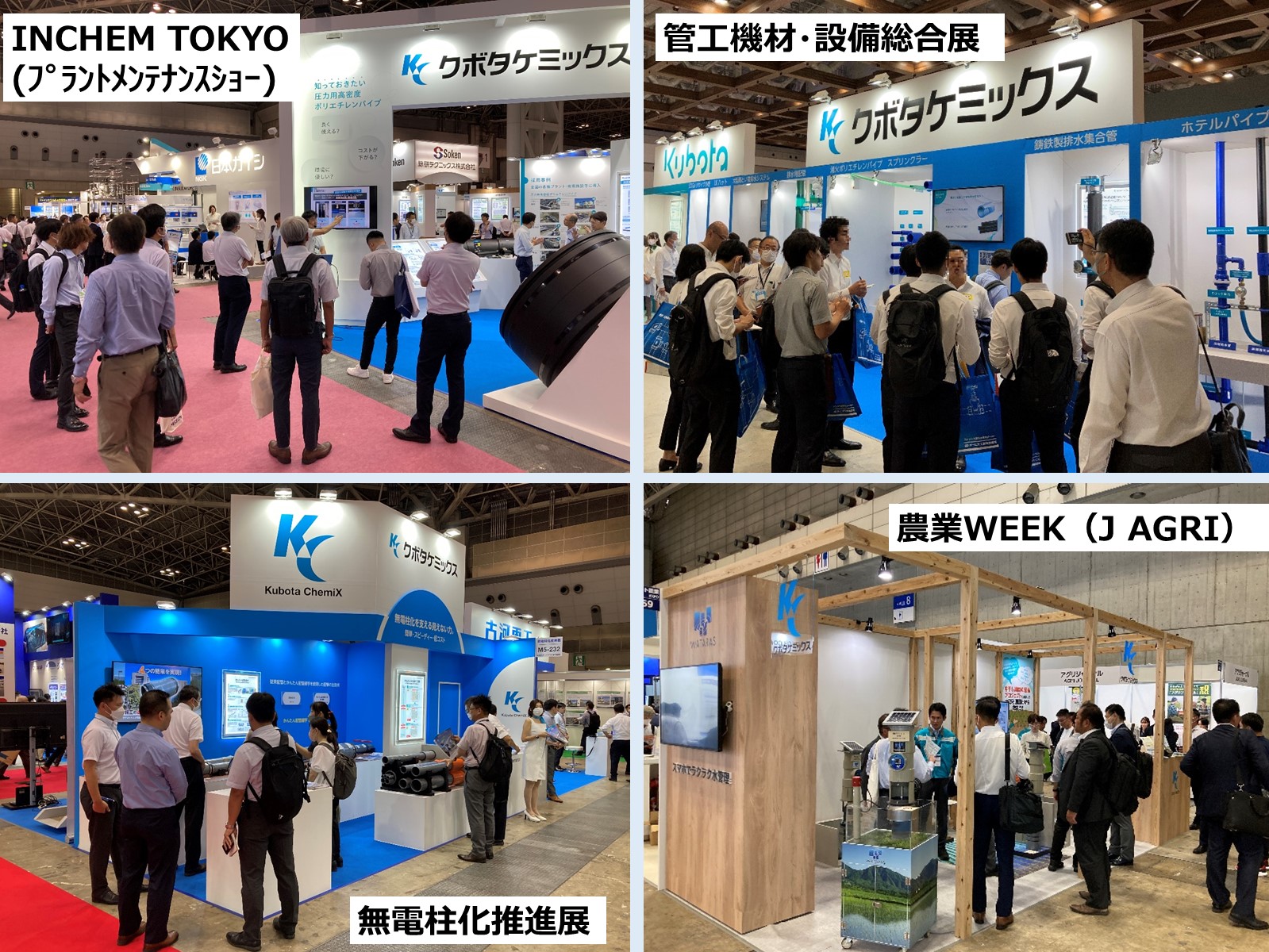

クボタケミックスの塩ビパイプ製品のご紹介

クボタケミックスでは、下水道用のゴム輪受口付き塩ビ管をはじめ、さまざまな用途に対応した製品をご提供しています。

塩ビ管、水道配水用ポリエチレン管でトップクラスのシェアを誇っており、業界のリーディングカンパニーとして公的規格の策定にもアドバイザーとして携わってきました。

取り扱い製品群は幅広く、インフラ・戸建住宅・集合住宅・非住宅などのさまざまな分野の給水、排水をカバーする製品ラインナップをご用意しております。

クボタケミックスの塩ビパイプ製品のラインナップは、下記公式サイトをご覧ください。

https://www.kubota-chemix.co.jp/products/pvc_pipes/

まとめ

下水道用のゴム輪受口には、SRA(シングルリングA)とSRB(シングルリングB)という2つの種類があり、それぞれ異なる用途と性能を持っています。

SRAは一般的な宅内排水など、比較的負荷の少ない環境での使用に適しています。 一方、SRBは公共下水道の本管など、より高い止水性と耐久性が求められる環境での使用に特化しています。

これらの違いを理解し、工事の目的や環境に応じて適切なゴム輪受口を選定することが、下水道工事の品質向上と安全確保に直結するでしょう。